パンじいちゃん活動をごいっしょに! シニア男性向け「パンづくり講座」

2026年1月29日・2月12日・2月26日

(さらに…)おひとりさま中華第2弾 ~スーパーのお惣菜大活用編

2025年12月23日(火)

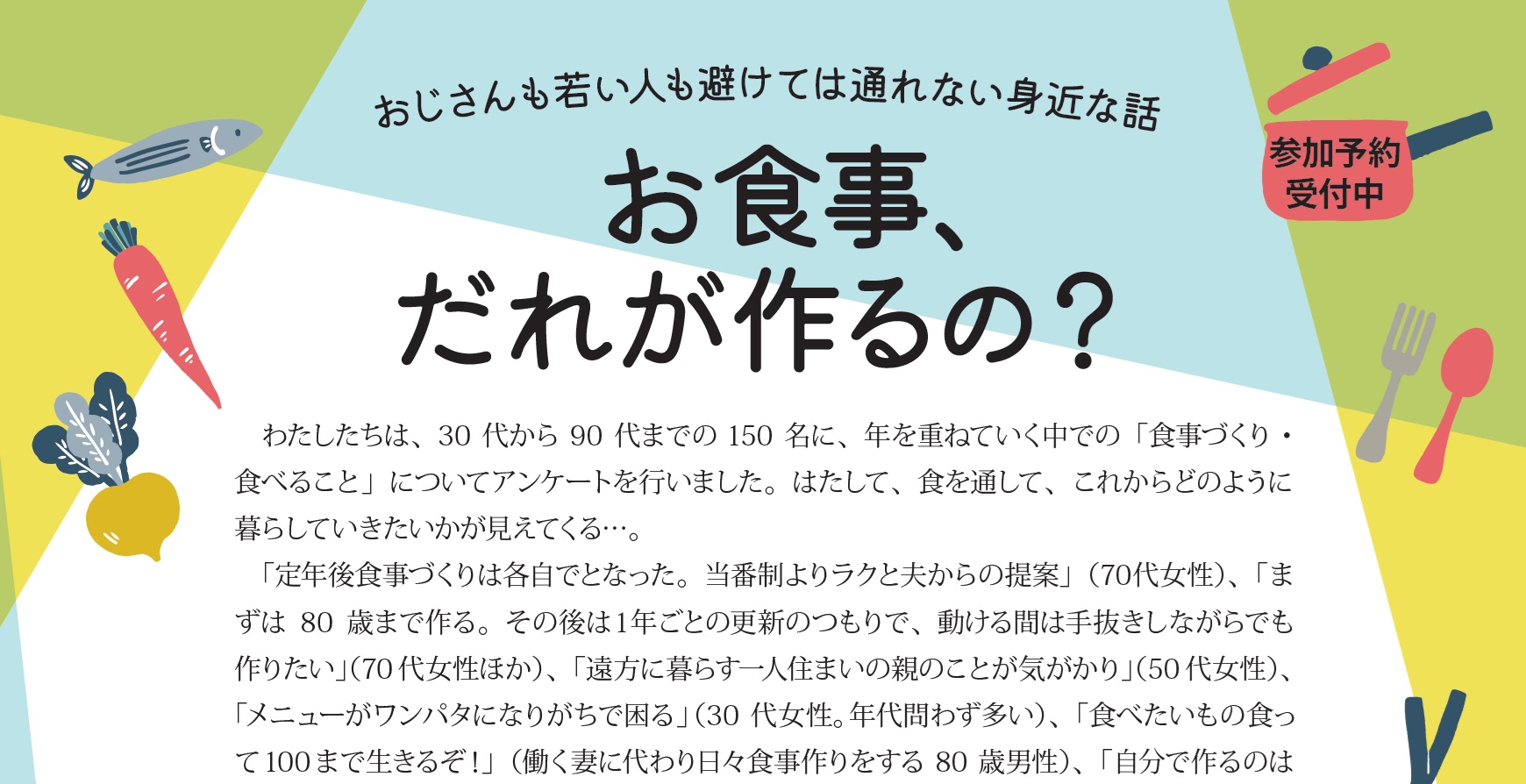

(さらに…)対話型イベント「お食事、だれが作るの?」 ~おじさんも若い人も避けては通れない身近な話

2025年11月29日(土)

(さらに…)子どもと高齢者のためのパン食堂 ~パンづくり体験は2026年3月まで受付中

次回のパン食堂は2月14日(土)毎月第2土曜日に開催

(さらに…)ロクマルのお弁当&地域食堂

お手紙交流会 ~折り紙お手紙

2025年9月17日

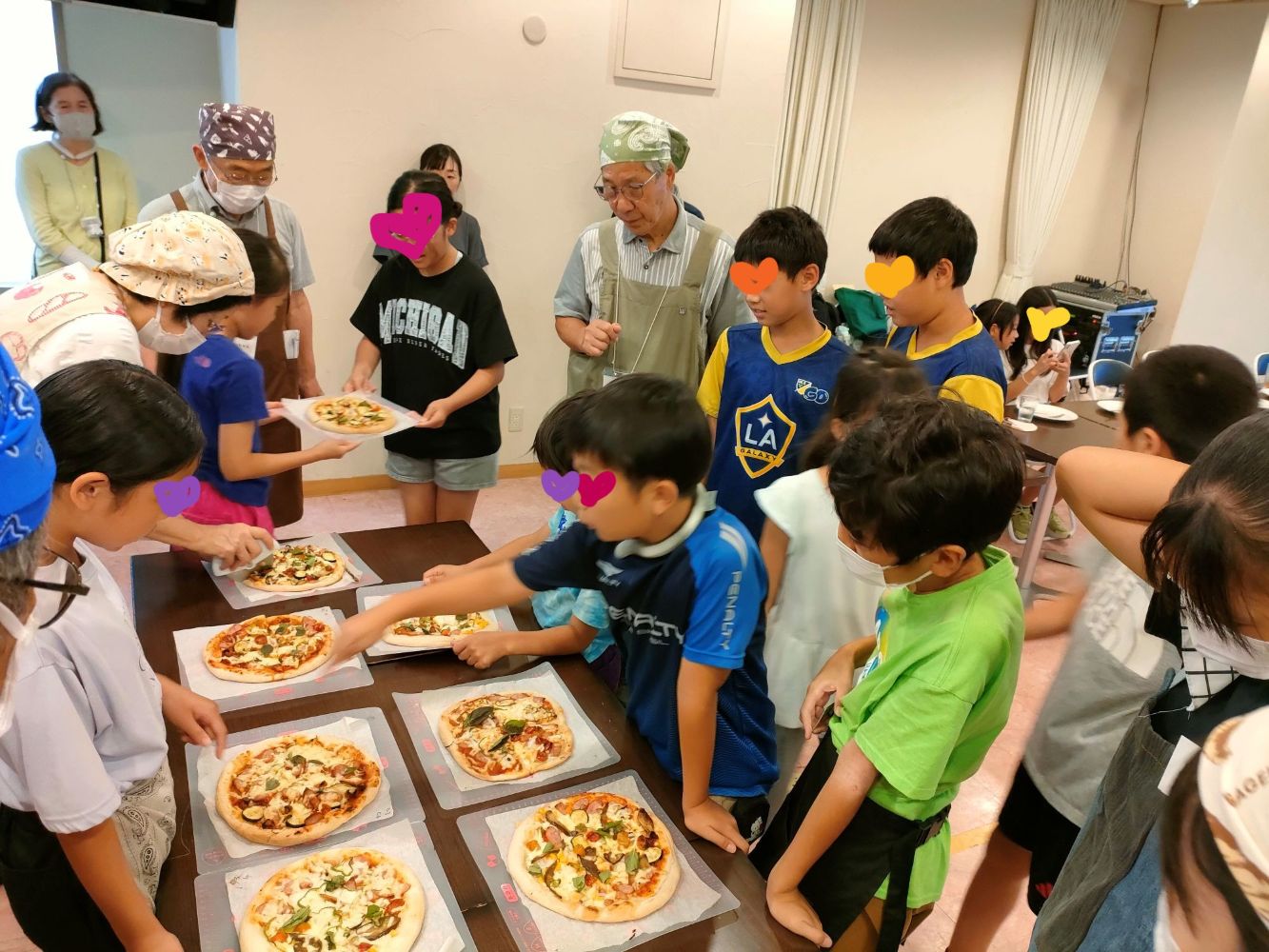

(さらに…)小学生とパンじいちゃんのピザづくりレポート

お手紙の書き方プチ講座&交流会

2025年7月23日

(さらに…)